2025/3/22(土) ~23(日)

雪と藪の中で藻掻きながらモンキークライムをしているとき、ビートルズの「Let It Be」がずっと脳内再生されていた。なるようになる、そう考えながら憂慮に囚われる心を鎮めていた。

さて、金曜日に有給休暇を入れ、春分の日から4連休を取得した僕は、2泊3日で小立岩から山毛欅沢山に登り、小手沢山と恵羅窪山を経由して城郭朝日山のピークを踏み、黒谷の集落ヘ下りる計画を組んでいた。良きラインを引いた、と鼻歌交じりで日々を過ごしていたのだが、実家に帰っていたゴックン氏(無職)から食中毒になったとの連絡が入った。相方曰く土日ならどうにかなりそう、とのことだったので、1泊2日の山に転進しよう、となった次第である。

さて、湯ノ花温泉の南東に位置する旧舘岩村の秀峰、大嵐山の東面を地理院地図で眺めると、まるで嵐のようなゲジゲジマークがあることがわかる。ゴックン氏(無職)が横浜の某登山用品店にいた頃、僕が買い物ついでに彼を訪ねていくと、おおよそ終業後に近くのガストで山談義に花を咲かせながら時間を潰すことになるのだが、その時に「大嵐山の東面が気になる」という会話を交わしたことを思い出した。登山大系2番にもチラリと記載がある。登山大系2番をバイブルとして嗜む者として、一度確かめるだけでもやってみたい、という思いがあった。そんなことを考えていると、大嵐山はどうか、とゴックン氏から提案があった。考えることは同じだったようだ。自分の雪稜の経験が如何せん足りないことはわかっていたが、ひとまず賛成の意を示して、人知れず気合いを入れた。

そんなこんなで大嵐山へ向かう。鱒沢林道の入口に駐車できそうなスペースがあったので、車を停めて歩き始める。歩き始めると、沢の中にカモシカが佇んでいて、微動だにせずジッとこちらを見つめていた。

すっかり春の陽気となった林道を汗を滴らせながら歩いていると、長靴姿のおっちゃんが歩いてきた。おっちゃんはこの辺で狩猟を嗜んでいるようで、動物の足跡を見に来たらしい。おっちゃん曰く、大嵐山の東面は地元民には「キネンボウ」と呼ばれているようだ。勝手な推測だが、おそらく「鬼念坊」だろう。なお、鱒沢林道は4月の初めに開通するのだが、この雪の量をこれから除雪すると考えると、とても4月の初めに間に合うとは思えない。

オッチャンと別れて先に進み、5kmくらい林道を歩いたあたりで、見繕っていた尾根に取り付くべく鱒沢を渡渉する。だいぶ景色が春めいてきたように思えるが、雪解け水の川はとても冷たい。ゴックン氏は余裕そうに渡っていったように見えたが、「もう少し距離が長ければ叫んでた」らしい。

尾根に取り付くと急登になる。樹林を縫って標高を上げていく。なお、落とし穴にハマったりした。

持病の喘息を発症しそうになり、薬を飲んで、ゆっくりと標高を上げていく。1313mのポコに上がると、ベールに包まれた大嵐山の東面がついに姿を現した。僕からすればだいぶヤバそうに見えるのだが、ゴックン氏曰く「なるようになる」らしい。まったく意味不明なので、半分くらい聞き流しておく。とりあえず、予定通りここでテントを張ることにした。峻険な大嵐山の山容を仰ぎ見る素晴らしい宿である。

ゴックン氏は明日の偵察のために1430のポコまで行くというので、僕は喘息を鎮めるためにテントで昼寝することにした。喘息を患っていることは山を嗜む自分にとって致命的なデバフだと常日頃から考えている。どうしようもない持病なので、うまく付き合っていくほかない。

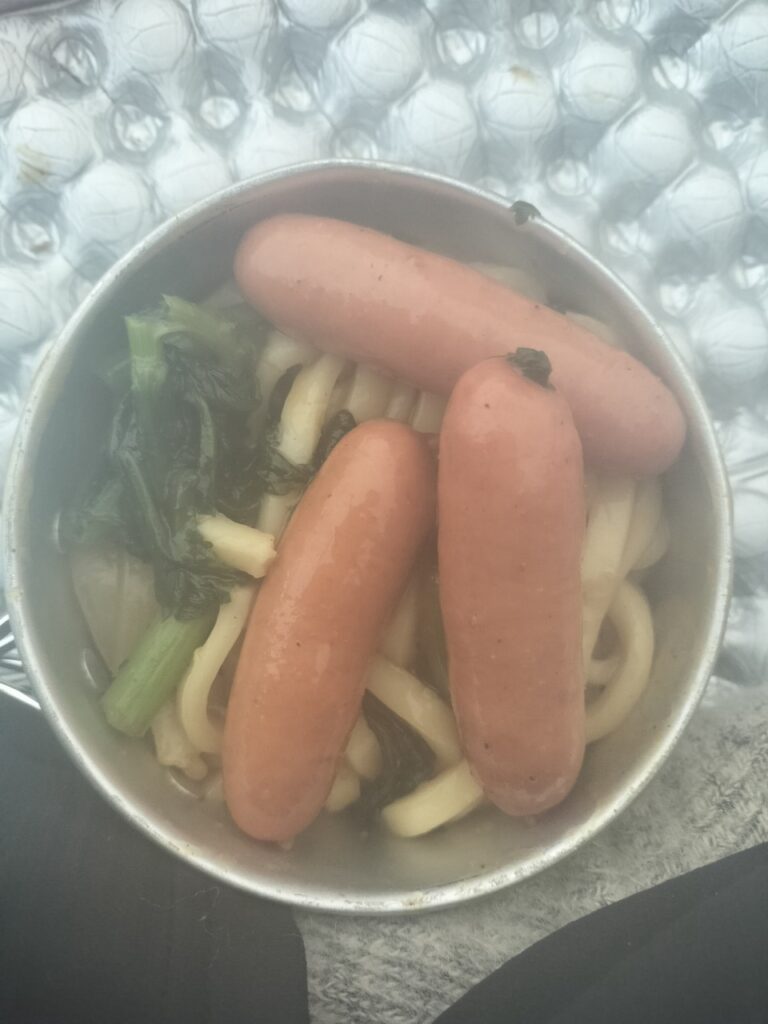

ゴックン氏が戻ってきて一息ついたら夕食を作る。今回はカレーうどんにした。シャウエッセンを入れたら最高に美味かった。富山出身のゴックン氏はヒガシマルのCMを知らなかったのだが、あれは東日本限定なのだろうか。

夕食後はお茶を飲み、少し微睡んでから眠りにつく。夜中は囂々と唸る風の音で何度か目が覚めた。

翌朝は4時に起床。風が強い予報だったので、一応様子を見ることを言い訳にして、30分遅れの6時半に出発した。1440のポコまでは樹林帯の急登をひたすら登る。1440のポコに出ると、峻険な大嵐山の東面が悠然と目の前に現れた。迫力のある佇まいに思わず息を吞む。ビビりの僕は少し心配になるが、ゴックン氏は「なるようになる」と言う。かく言う僕も、ここまで来て帰る選択肢はない。目の前の地形にただ向き合うのみである。

痩せたリッジをトラバース気味に通過するパートから幕を開ける。今思えば、このリッジにクライムダウンする一歩目が最もビビった瞬間だったように思う。何事も一歩目が肝心なのだ。まあ、時には踏み出して取り返しのつかないことになるようなこともあるかもしれないが。

リッジを通過した後、直登は難儀しそうな岩峰をトラバースして、樹林帯の斜面を攀じ登ったところでビレイステーションを作る。

【1P目】雪の斜面を登って藪と岩のミックス斜面に取り付き、藪を繋いで攀じ登っていく。ルンゼ状をモンキークライムでなんとか突破すると、目の前に雪壁が現れる。スノーバーと木で支点構築して終了。

【2P目】下から見て、第一の核心として懸念していた雪壁。しかしながら、テン場から見上げていた時ほど絶望感はない。ゴックン氏のリードで着実にステップを刻んでいき、あれよあれよという間に突破してしまった。「なるようになる」かもしれない、希望が見えてきた。

【3P目】一応ロープを出したピッチ。小さな雪原を進み、緩い雪壁を登って終わり。

【4P目】核心ピッチと思われる。スラブ状の雪壁からモンキークライム。リードのゴックン氏は右往左往していたが左から取り付き、随分と時間をかけて除雪してるな、と思ったらトンネルを掘っていたようだ。突っ張りで登ると、丁度良い感じに山頂へ続くスカイラインの基部に出た。

【5,6P目】一応ロープを出す。気持ちの良いスカイラインを進み、雪庇を潜って上に抜けて終了。

最後は歩いて大嵐山の山頂に立つ。なんと、登れてしまったようだ。だいぶ相方頼りの山行だったが、彼のように力があれば大抵のことは「なるようになる」のだと、そう思った。山は面白い。パンフレット的なアルプスの稜線歩きも勿論楽しいが、不確定要素の強い自然に対し、自らの能力を尽くして突破していくことが、山を楽しむということなのだと、そう考えた。そのためには自らの能力を上げなければならない。普段からコタツでふて寝しながらアニメをダラダラ観ている場合ではないのだ。

雪の様子を見て、帰りは登山道沿いの沢を下る。次は夏にのんびりハイキングに来るとしよう。

湯ノ花温泉から林道を5km歩いて、車を回収する。湯ノ花温泉で一息ついて、車に乗り込むと相方からのBGMのリクエストはビートルズだったので、とりあえず「Let It Be」を流した。なるようになるのである。さて、家に帰ってコタツでカップヌードルでも食べながら、ダラダラとアニメでも観ようじゃないか。

https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-7937966.html