2025/4/12(土)

「浅草岳」は素晴らしい山であると、人に吹聴して回っている割に、今までその頂を踏んだことはなかった。まあ、麓を歩き回ったりはしているので、「素晴らしい」という言葉を使う価値があるだけの山であることは、もちろん自分でもわかっているわけで、別に噓を言いふらしていたわけではない。しかしながら、その頂を踏まずして、その山の評価を人に言いふらすなど、ひどく不誠実なものだな、と恥ずかしいことながら自覚していたわけである。

しかし、どうせならテレマークスキーで浅草岳の頂を踏みたくて、時期を待っていた。今の僕には、厳冬期に豪雪吹き荒れるなか、猛烈なラッセルをいなして浅草岳の懐に飛び込む気概はない。なんせ今年の冬は、絶え間なく大陸からやってくる寒気がとんでもない量の豪雪を只見に降らせていた。六十里越の観測地点など積雪深が6mを超えようというほどであった。会津の長い冬をぼんやりと眺めながら時が過ぎるのを待ち、伊南川の柳の木の先っちょにほんのりと芽吹きの兆しが見えてきた頃、青空の日を狙って浅草岳に登ることにした。

只見駅前の駐車場で一夜を明かして、朝靄のかかる入叶津の集落へ向かう。日は昇っていたが、春眠暁を覚えずというわけか、集落は静けさと共に佇んでいた。おにぎりを頬張りながらスキーにスキンを貼り付けて、ザックを背負って八十里越への林道を歩き始める。

林道を行く

林道を行く

律儀にスノーシェッドを潜り、煩わしいスキーの脱ぎ履きにいちいち舌打ちなどしながら、小一時間で見繕っていた取り付きの沢に着いた。傾斜も落ち着いており歩きやすい。林道も静かではあったのだが、森に入ってしまうといっそう静かになる。すやすやと寝息を立てるブナの森をそろそろとスキーを引きずって歩いていく。彼女らにとっては日の出少し前といったところだろうか。あと少しすれば、春の暁が優しく彼女らを照らし、大きく伸びをするかのように芽吹きの季節がやってくる。

小三本沢の手前で沢に向かってシールで滑り込む。小三本沢は今年の豪雪で完全に埋まっている。苦労なく対岸に渡った。渡った先が沼の平だ。

雪で埋まった小三本沢

雪で埋まった小三本沢

沼の平は素敵な場所だ。小三本沢の縁を通って遡行する安沢の出合へ向かうのが合理的だが、ブナの暖かみになんだか蕩けそうな気分になってしまい、浮かれ気分で沼のそばまで滑り降りた。沼の淵をペタペタ歩いて、端っこまで来て腰を下ろす。ここで小休止にしよう。プカプカ浮かぶキンクロハジロを眺めながら行動食をむさぼる。とにかく素敵な場所なのだ。

沼の平で蕩ける

沼の平で蕩ける

小休止とした

小休止とした

さて、先を進む。雪で埋まった安沢を登っていく。右岸には今にも撃ってきそうな大砲のような、ブロック雪がゴロゴロしている。怖いので、気休めだができるだけ左岸側に寄って登る。幸い大砲が自分めがけて飛んでくるようなことはなく、良い感じの尾根を見繕って取り付いた。

安沢

安沢

尾根に上がってしまえば、あとは山頂までダラダラと標高を上げるだけで、何も怖いものはない。じわじわと標高を上げ、尾根が広くなって山頂が見えてきたあたりで青空が覗いてきたので、ちょうどいいと思い休憩を取ることにした。

振り返って、谷の向こうは苧巻岳か

振り返って、谷の向こうは苧巻岳か

山頂が見えた

山頂が見えた

ブナの森はまだ続く。聞こえるのは、スキーのエッジが雪を噛む音、ブナの枝が風にざわめく音、そしてコガラのさえずりだけだ。やがて森林限界に出た。気付けば右手に守門岳が見えるようになった。早坂尾根の側面にくっついた、モリモリとした雪庇の形が面白い。八十里越を背負って進んでいく。振り返れば、だだっ広い尾根にたったひとつだけ伸びている、自分のトレースがなんとも気持ちいい。

目の前の嫋やかな三角形の頂点がだんだんと近づいて、乗っ越すと山頂はすぐだった。

ブナの森は続く

ブナの森は続く

トレースを伸ばす

トレースを伸ばす

八十里越と守門岳

八十里越と守門岳

山頂からは大展望が広がる。鬼ヶ面山の岩壁が勇ましい。毛猛連山が聳え、その向こうには越後三山が白光りしている。田子倉ダムを隔てて丸山岳と会津朝日岳がのんびりと居座る。遠くに燧ヶ岳が霞んで見えた。穏やかな春の頂だ。

浅草岳山頂

浅草岳山頂

田子倉ダムを見下ろす

田子倉ダムを見下ろす

鬼ヶ面山の岩壁

鬼ヶ面山の岩壁

さて、入叶津へ戻るとしよう。山頂直下の大斜面はテレマークスキーの大好物だ。のんびりと板を滑らせて、テレマークターンを決める。ザラメを切り裂く感覚が気持ちいい。八十里越に向かって浮遊しているかのような、なんとも心地よい感覚だ。

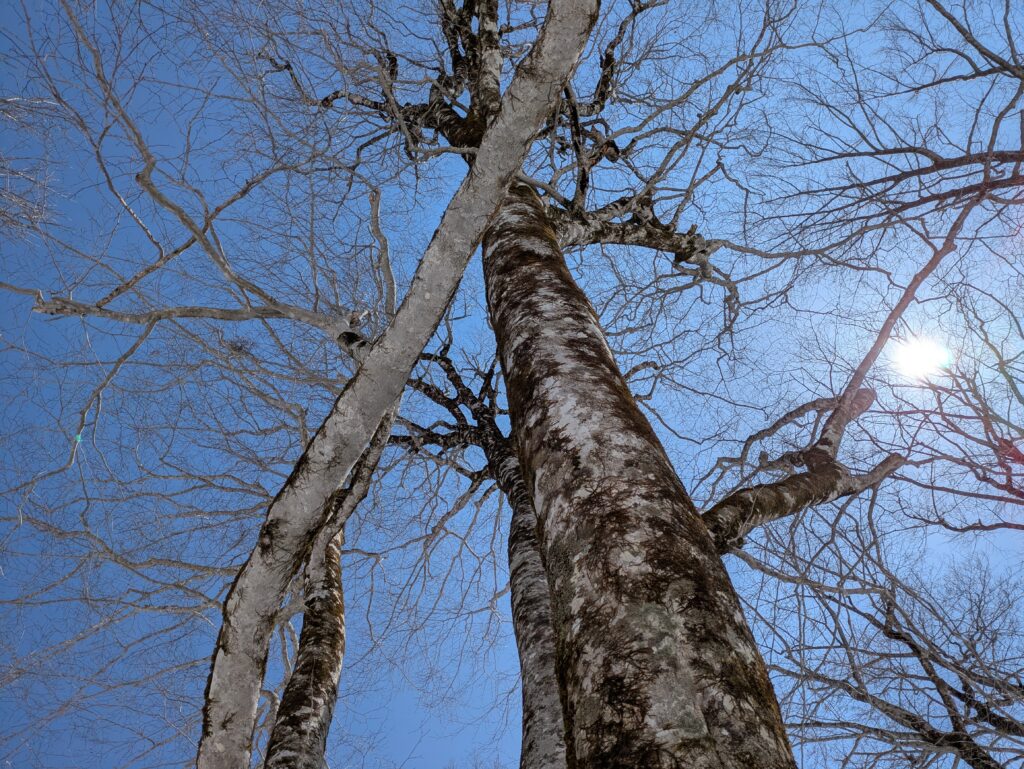

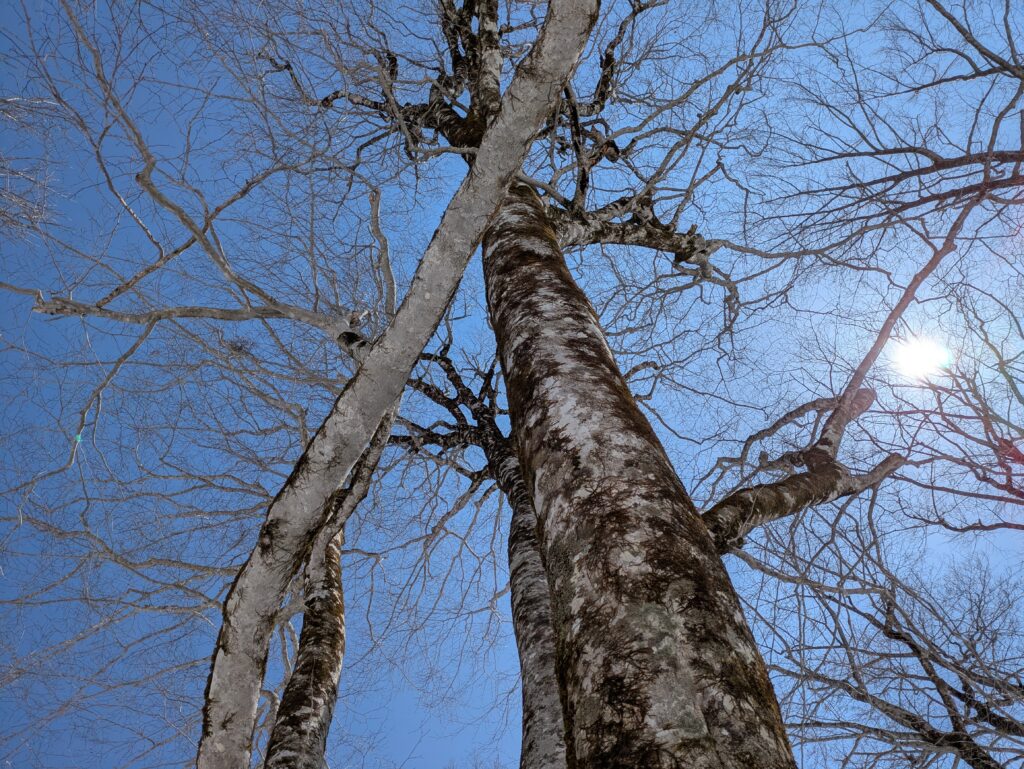

行きで休憩したあたりで4人パーティーが休憩していた。リーダーらしき年配の男性と少し情報交換をして、再び安沢に向かって滑る。安沢を気持ちよく滑って、沼の平に上がる。ザックを放り投げ、枕にして寝っ転がって空を見上げた。ブナの森でひとり微睡む。春陽に蕩けながら溺れる時間は、何よりも至福である。

ブナと空を見上げる

ブナと空を見上げる

おもむろに立ち上がり、再び歩き出す。相変わらず埋まっている小三本沢をもう一度渡って、夏道沿いに登っていく。山神の杉はもう雪が消えていた。

平石山とブナの森

平石山とブナの森

山神の杉

山神の杉

何度かデブリを横断して、平石山スノーシェッドへの沢沿いを下る。平石山の斜面からのブロック雪は落ち切っているようで、ある程度安心して滑れる。叶津川に向かって、テレテレと板を走らせる。スノーシェッドの上に降り立つと、額から汗が流れ落ちた。

下りてきた

下りてきた

汗ばむ陽気の中、新しいデブリを越えたりしながら林道を戻っていると、先ほど出会ったパーティーに追いつかれた。話を聞くと、新潟からぐるりと遠回りしてきたようで、やはり只見側の浅草岳は素晴らしいのだろう。いずれ僕も、越後側からスキーで登ることがあるだろうが、「はじめての浅草岳の頂」は今日しかない。僕は南会津が好きなのだ。この山域に通い、この山域と生き、この山域と死にたい。儚い暮らしに寄り添い続ける、南会津の山々を愛しているのだ。だから、初めての浅草岳は、只見から登ってよかったと思っている。

かくして、ようやく僕は浅草岳の頂に立つことができたわけである。浅草岳は素晴らしい山である。これからは胸を張って言えよう。

https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8005288.html